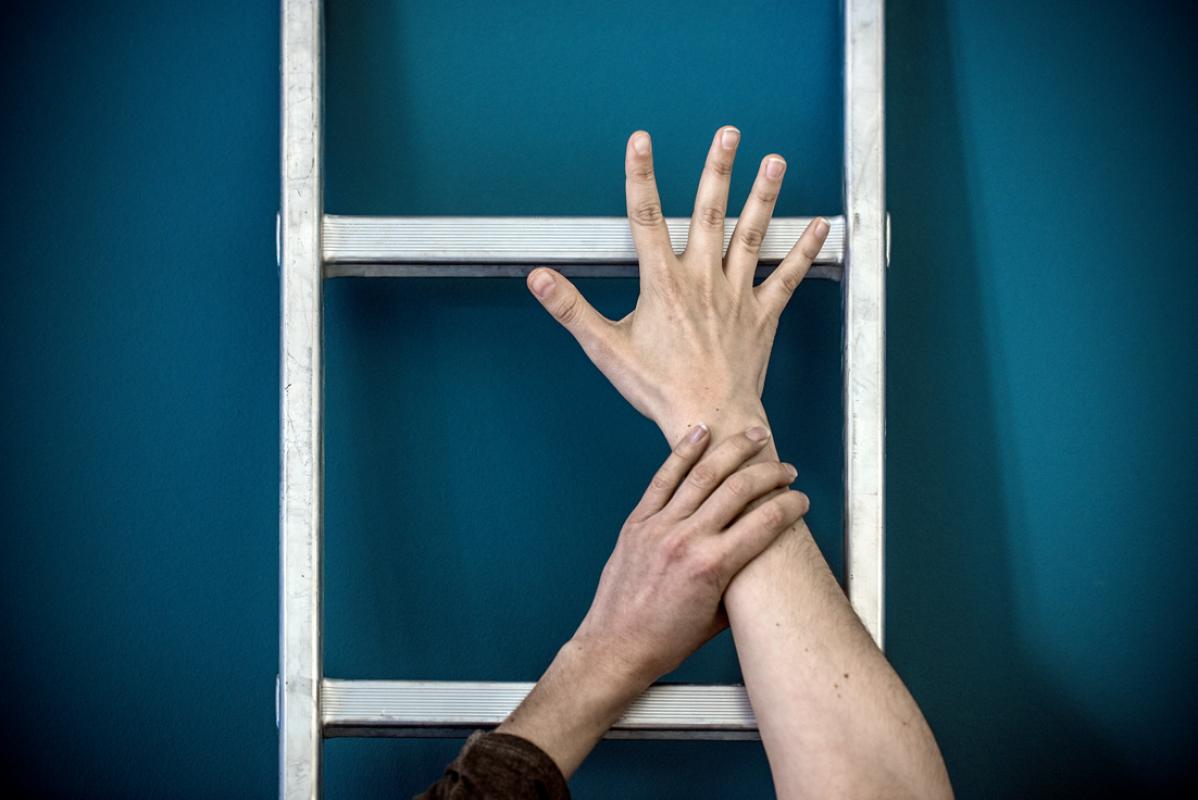

Ringen um den Vorsprung auf der Karriereleiter des Lebens.

In der Konkurrenzfalle

Der Siegeszug des Konkurrenzprinzips in den letzten hundert Jahren ist beachtlich und setzt sich weiterhin fort. Doch was steckt hinter diesem Begriff, und wie weit sind wir bereit, unser Leben von ihm bestimmen zu lassen?

Konkurrenz stellt unbestritten ein bestimmendes Prinzip unseres Alltags dar. Nicht umsonst beschreiben Gegenwartsbeobachter unsere Gesellschaft mit Begriffen wie «Wettbewerbskultur», «Leistungs-» oder eben «Konkurrenzgesellschaft». Durch die Globalisierung hat sich das Feld, in dem die Konkurrenz bestimmend ist, in den letzten Jahren stetig ausgeweitet. Auch der Staat ist mehr und mehr einem globalen Konkurrenzkampf ausgesetzt. Der internationale Standortwettbewerb gehört inzwischen zu den vordringlichen staatlichen Aufgaben.

Kaum eine Abstimmung über eine Volksinitiative ging in den letzten Jahren vorüber, ohne dass Politik und Wirtschaft vor den Gefahren für den Wettbewerbsstandort Schweiz gewarnt haben. Dieselben Warnungen wurden auch im Abstimmungskampf um die «Initiative gegen Masseneinwanderung» geäussert. Doch dieses Mal verfingen sie nicht, und mit einer knappen Mehrheit wurde die Initiative angenommen. Das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative kann als Ruf nach einer Beschränkung des stetig zunehmenden Konkurrenzdrucks verstanden werden: im Rennen um Arbeitsplätze, Wohnraum, sozialstaatliche Leistungen – ja selbst den Sitzplatz in der Bahn entdeckten die Befürworter plötzlich als Gegenstand im Abstimmungskampf.

Was ist Konkurrenz?

In ihrer einfachsten Form lässt sich Konkurrenz folgendermassen beschreiben: Es bemühen sich mindestens zwei Parteien um ein knappes Gut. Der Erfolg des einen führt zum Misserfolg des anderen.

Der Soziologe Georg Simmel hat 1903 unter dem Titel «Soziologie der Konkurrenz» ein Modell entwickelt, in dem die Konkurrenten um die Gunst eines Publikums kämpfen, das über die Vergabe knapper Güter entscheidet. Dieses Bemühen um die Gunst des Publikums beschreibt Simmel als die «vergesellschaftende Wirkung» der Konkurrenz: Konkurrenten sind gezwungen, sich um die Interessen und Wünsche ihrer Kunden zu kümmern.

Obwohl Simmel die Konkurrenz grundsätzlich als etwas Positives anerkennt, betont er in seinem Text auch ihre «zerstörerische Wirkung». Er stellt fest, dass die Verlierer eines Konkurrenzkampfs ungeachtet des Schadens, den sie erlitten haben, nicht als Opfer betrachtet werden, sondern als Personen, die ihre Situation selbst verschulden.

«Hier liegt die brutalste Vergewaltigung vor, und das Verhältnis der beiden Konkurrenten ist, individualistisch betrachtet, sicher kein andres als zwischen einem starken Räuber und seinem schwachen Opfer.»

Im Falle der Konkurrenz, so schreibt Simmel, duldet es die Gesellschaft, wenn einer dem anderen aus ganz egoistischen Motiven schwer schadet, weil die Schädigung aufgrund einer objektiven Leistung zustande kommt, die für eine unbestimmbare Anzahl von Individuen wertvoll ist.

Es ist Simmels Überzeugung der vergesellschaftenden Wirkung, die auf den ersten Blick erstaunt, da Konkurrenz unserem Verständnis nach immer ein «Gegeneinander» impliziert. Simmels Modell ist geprägt von der Beobachtung eines sich in der Gesellschaft immer stärker ausbreitenden Individualismus, in dem die Konkurrenz den Einzelnen zwingt, sich der Allgemeinheit gegenüber positiv zu verhalten. So erhält sie eine Art Scharnierfunktion in einer Welt von Individualisten.

Ein unvergleichlicher Siegeszug

Seinen sprachlichen Ursprung hat der Begriff «Konkurrenz» im lateinischen Verb «concurrere», das übersetzt so viel bedeutet wie «zusammenlaufen» oder «zusammentreffen». Im römischen Recht wurde das Verb sowohl zur Beschreibung eines harmonischen Zusammenlaufens von Meinungen als auch eines Zusammentreffens widerstreitender Ansprüche oder Auslegungen verwendet.

Im Zuge der Kolonisation des südlichen Amerikas unter der spanischen Krone und des ökonomischen Aufschwungs in Spanien verwendeten Juristen und Theologen der spanischen Scholastik den Begriff erstmals im 16. Jahrhundert in ökonomischen Kontexten. Gemäss dem Rechtswissenschaftler Hans-Michael Empell war der Jurist Jerónimo Castillo de Bobadilla 1585 der Erste, der in seinen Untersuchungen den Konkurrenzbegriff mit der Preisbildung von Waren in Verbindung setzte. Bobadilla stellte nämlich fest, dass der Preis von Waren damit zusammenhänge, wie viele Verkäufer auf einem Markt zusammenkommen (concurrere).

Noch näher an unser heutiges Verständnis des Konkurrenzbegriffs kam der französische Ökonom François Quesnay. Er empfahl 1758 in seinem Werk «Tableau économique»: «Man halte die vollständige Freiheit des Handels aufrecht; denn die sicherste, strengste und für die Nation und den Staat günstigste Politik des Innen- und Aussenhandels besteht in der vollkommenen Freiheit der Konkurrenz.» Konkurrenz wurde also nicht mehr länger nur im Zusammenhang mit Preisbildung erwähnt, sie wurde nun als ein Element der Handelsfreiheit verstanden, welche zur Wohlstandsmehrung führen sollte.

Gesellschaftlicher Wohlstand

Konkurrenzsituationen gab es natürlich bereits lange davor. Reiche, Weltanschauungen, Höfe, Klöster und Händler konkurrierten seit jeher miteinander. Doch erst im 18. Jahrhundert und im Zuge der Französischen Revolution gewannen die Konzepte des Wettbewerbs und der Konkurrenz eine positive Bedeutung als Gegenentwürfe zum Feudalismus. Statt des Stands oder der Zunftordnung, in die Menschen hineingeboren wurden, sollten von nun an Leistung und individuelle Talente über die Lebensverhältnisse des Einzelnen bestimmen.

Der Ökonom Adam Smith etablierte mit seiner Schrift «Der Wohlstand der Nationen» von 1776 das Konkurrenzprinzip als entscheidendes Element eines freien Marktes, der die Einzelinteressen vieler so koordiniert, dass das individuelle Leistungsstreben der Akteure zum gesellschaftlichen Wohlstand aller führt. Der Wettbewerb bildet hierbei die Grundlage, auf der die knappen Ressourcen optimal verteilt werden, und schafft Anreize für Innovation und Leistung.

«Je freier und umfassender der Wettbewerb ist, umso mehr Vorteile hat die Öffentlichkeit.»

Das Konkurrenzprinzip wurde allerdings schon früh, vor allem unter den Arbeitnehmern, kritisiert. Der Historiker Christian Geulen schreibt, dass sich seit den ersten sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts allmählich ein breiter Konsens über den Regulierungsbedarf der Wirtschaft entwickelt hatte. Die Kritiker des Konkurrenzprinzips beklagten den zunehmenden Lohndruck, die gesellschaftliche Entfremdung und Entsolidarisierung. Der freie Markt schien nicht dazu in der Lage, seine grossen Versprechen zu erfüllen. Weder gewährleistete er Chancengleichheit, noch verhinderte er die Entstehung von Wettbewerbsvorteilen.

Nachdem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schwere Krisen und zwei Weltkriege die Welt erschüttert hatten, gewann das Konkurrenzprinzip im Verlauf der späten 1970er-Jahre neue Legitimation. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und mit dem Siegeszug der Globalisierung breitete es sich in alle Lebensbereiche aus. Sandra Richter spricht in ihrem Buch «Mensch und Markt» von einer «Konkurrenzbeschleunigungsfalle», in der wir uns befinden. Diese überhitzt das System und stürzt die Gemeinwesen in tiefe Krisen, weil im Rennen der Konkurrenz alle Marktteilnehmer nur noch dem eigenen kurzfristigen Profit nachjagen.

In den letzten Jahren begann sich eine gewisse Konkurrenzmüdigkeit zu äussern, und nationalistische Bewegungen, die der Globalisierung kritisch gegenüberstehen, gewannen politisch an Einfluss. Die Wahl des designierten US-Präsidenten Donald Trump und seine Ankündigung, aus verschiedenen Handelsabkommen aussteigen zu wollen, können als Symptom dieser Konkurrenzmüdigkeit gedeutet werden.

Leistung lohnt sich wieder

Das Konkurrenzprinzip lebt von der Überzeugung, dass es jeder schaffen kann. Eine Überzeugung, die auf den ersten Blick hoffnungsvoll und motivierend erscheint. Selbst ein Tellerwäscher kann es bis zum Millionär bringen, wenn er sich nur genug anstrengt, verspricht der «American Dream». Erfolg zu haben, ist das Ziel. Den Erfolg des Einzelnen messen wir an seinem Einkommen, seiner beruflichen Karriere, den Preisen und Titeln, die er verliehen bekommt, oder an der Anzahl seiner Follower im Internet.

Der Soziologe Sighard Neckel, Professor für Gesellschaftsanalyse und Sozialen Wandel an der Universität Hamburg, spricht von einer Pflicht des Erfolgs für den, der nach gesellschaftlicher Anerkennung strebt. Nach Neckel leben wir in einer Gesellschaft, in der es alltäglich geworden ist, sich gegenseitig die eigenen Erfolge zu präsentieren, um den eigenen Vorrang zu betonen.

Dieses Erfolgsdenken spiegelt sich auch in der Politik wider, jüngst im amerikanischen Wahlkampf. Der zukünftige US-Präsident Donald Trump ging mit der Überzeugung in den Wahlkampf, dass ihn sein wirtschaftlicher Erfolg zum US-Präsidenten qualifiziert, und viele Wähler folgten ihm in dieser Schlussfolgerung.

Doch nicht nur in den USA, auch in der Schweiz ist dieses Bild des erfolgreichen Unternehmers als des idealen Politikers gang und gäbe: Wer sich in der freien Marktwirtschaft gegen seine Konkurrenten behauptet hat, der bringt das Rüstzeug zum Politiker mit.

Während Erfolg also mit Leistung gleichgesetzt und mit gesellschaftlicher Anerkennung belohnt wird, ist Misserfolg verpönt und ein Zeichen dafür, dass der Betroffene entweder nicht fähig oder, schlimmer noch, nicht willig ist, etwas zu leisten. Enttäuschung über das eigene Versagen und gesellschaftliche Stigmatisierungen treten als Nebenerscheinungen zutage.

«Es ist nicht die Wohltätigkeit des Metzgers, des Brauers oder des Bäckers, die uns unser Abendessen erwarten lässt, sondern dass sie nach ihrem eigenen Vorteil trachten.»

Rationale Egoisten

Modelle der klassischen Ökonomie gehen von der Annahme des Menschen als eines rationalen Egoisten (alternativ: «Homo oeconomicus», «Nutzenmaximierer») aus. Dieser entscheidet sich immer für jene Handlung, von der er sich den grössten eigenen Profit verspricht. Werte wie Solidarität und Fairness kennt er nicht.

Tatsächlich laufen wir Gefahr, uns unter dem Joch des Konkurrenzprinzips in rationale Egoisten zu verwandeln. Denn in der Logik der Konkurrenz ist es nicht nur legitim, die eigenen Interessen über jene der anderen zu stellen, es ist zwingend notwendig, wenn man erfolgreich sein will. Wer sich dieser Logik nicht unterwirft, wird in der heutigen Gesellschaft über kurz oder lang benachteiligt und vom System sanktioniert werden.

Epoche der Entsolidarisierung

Zugespitzt könnte man von einer neuen Epoche der Entsolidarisierung sprechen. Werte wie Gemeinsinn und Uneigennützigkeit sowie Moralvorstellungen werden belächelt und durch Begriffe wie Selbstbestimmung, Individualität und Pragmatismus ersetzt. Doch indem wir uns selbst als reine Profitmaximierer beschreiben und Konkurrenz zu einem Naturgesetz hochstilisieren, übersehen wir genau jene Eigenschaften des Menschen, die ihn als besondere Gattung auszeichnen: Empathie, Solidarität, Reflexionsvermögen sowie die Fähigkeit, Ideale und Werte zu entwickeln und über rein egoistische Interessen zu stellen.

Die grossen Probleme, welche gegenwärtig der Weltgemeinschaft als Ganzes bevorstehen – die Klimaerwärmung und ihre Folgen, ökonomische Ungleichheiten und damit zusammenhängende Massenmigration –, erfordern für ihre Lösung mehr denn je Kooperation, Solidarität und langfristiges Denken. Doch der Zwang zur Konkurrenzfähigkeit macht uns handlungsunfähig. Wir stecken in einer Konkurrenzfalle. Um uns daraus zu befreien, müssen wir die Illusion aufgeben, die Logik der Konkurrenz sei ein Naturgesetz, dem wir unterworfen sind. Wir müssen Wege suchen, wie wir unser globalisiertes Leben miteinander und nachhaltig gestalten können.

Literatur zum Thema «Konkurrenz»

- «Konkurrenz in der Geschichte: Praktiken - Werte - Institutionalisierungen» von Ralph Jessen (Hg.), Campus Verlag 2014.

- «Mensch und Markt: Warum wir den Wettbewerb fürchten und ihn trotzdem brauchen» von Sandra Richter, Murmann Verlag 2012.

- «Konkurrenz: historische, strukturelle und normative Perspektiven» von Thomas Kirchhoff (Hg.), transcript Verlag 2015.